April 23, 2025

Adeguamento e miglioramento sismico: differenze e strategie avanzate per la sicurezza strutturale degli edifici industriali

Qual è la differenza tra adeguamento e miglioramento sismico?

L’adeguamento sismico e il miglioramento sismico condividono l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità di un edificio esistente, ma differiscono per ambito di obbligo, prestazioni richieste e impatto progettuale.

L’adeguamento è un intervento globale e cogente: le NTC 2018 (art. 8.4.3) lo impongono in caso di sopraelevazioni, ampliamenti strutturalmente connessi, variazioni d’uso con incremento di carico > 10 %, cambi di classe d’uso verso III–IV o trasformazioni del sistema resistente. Dopo i lavori, l’edificio deve raggiungere un coefficiente di sicurezza ζₑ ≥ 0,80 (talora 1,00), cioè almeno l’80 % della capacità richiesta a una nuova costruzione sullo stesso sito. In pratica si ricrea un comportamento paragonabile al “nuovo”, agendo sull’intero sistema strutturale.

Il miglioramento, invece, è volontario; richiede un incremento prestazionale più contenuto: +10 % di ζₑ per gli edifici d’uso ordinario (classe II) e ζₑ ≥ 0,60 per scuole o strutture di classe IV. Interviene selettivamente su nodi critici o elementi portanti, riducendo costi e tempi rispetto all’adeguamento, pur garantendo un sensibile aumento della sicurezza.

La vulnerabilità sismica del patrimonio industriale italiano

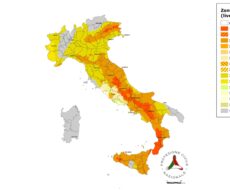

L’Italia, situata lungo la convergenza delle placche tettoniche africana ed eurasiatica, presenta un rischio sismico diffuso, con oltre il 70% del territorio classificato in zone a pericolosità media-elevata (zone 1, 2 e 3 secondo la classificazione OPCM 3274/2003) con accelerazioni che si aggirano da 0,15.

Gli edifici industriali costruiti prima dell’entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) rappresentano una vera emergenza strutturale: progettati con criteri ormai superati e spesso privi di adeguati sistemi di fissaggio o di dettagli costruttivi antisismici, tali immobili ospitano attività produttive critiche, macchinari di alto valore economico e personale esposto a rischi potenzialmente letali. Un evento sismico può innescare meccanismi di collasso rigido, come la perdita d’appoggio dei vari manufatti costituenti l’edificio. In questo contesto, gli interventi di adeguamento sismico e di miglioramento sismico non rappresentano semplici opzioni, ma diventano strumenti ingegneristici indispensabili per garantire la resilienza operativa e la sicurezza strutturale delle aziende. La presente guida si propone di analizzare in dettaglio i protocolli normativi, le metodologie progettuali avanzate – analisi modali, lineari e non lineari tipo time-history e le soluzioni tecnologiche innovative (ad es. dissipatori, sistemi FRCM) applicabili al settore industriale, con particolare attenzione alle specificità degli edifici destinati ad uso produttivo.

Fondamenti tecnici e definizioni operative

Le NTC 2018 classificano gli interventi su edifici esistenti in 3 categorie: interventi locali, interventi di miglioramento, interventi di adeguamento. In particolare:

- Interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente conseguendo i livelli di sicurezza fissati per edifici di nuova costruzione.

- Interventi locali: interventi che interessano i singoli elementi strutturali.

- Interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale globale dell’edificio senza necessariamente raggiungere le performances di edifici di nuova costruzione.

Adeguamento sismico

L’adeguamento sismico è concepito come un intervento strutturale globale finalizzato a portare un edificio preesistente a livelli di sicurezza equivalenti a quelli richiesti per le nuove costruzioni.

Secondo l’art. 8.4.3 delle NTC 2018, tale intervento diventa obbligatorio qualora si verificassero le seguenti situazioni:

- sopraelevazione della costruzione;

- ampliamento della costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse;

- apporto di variazioni di destinazione d’uso che comportino l’aumento dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%;

- attuazione di interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un sistema di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente;

- apporto di modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV secondo classificazione NTC 2018 cap. 2.4.2.

L’obiettivo primario è il raggiungimento di un coefficiente di sicurezza sismica globale (ζₑ) pari o superiore a 0.80 a seconda dei casi previsti dalla normativa. In alcune specifiche situazioni è imposto dalla normativa il raggiungimento di un indice ζₑ=1.

In altre parole l’edificio dopo l’esecuzione di un intervento di adeguamento potrà esibire una resistenza sismica almeno pari all’80% di quello di un nuovo edificio nelle medesime condizioni di sito.

Miglioramento sismico

Il miglioramento sismico è finalizzato a conseguire un aumento della sicurezza globale della costruzione garantendo all’edificio un aumento delle performances sismiche di almeno il 10% (ζₑ>0,1) per gli edifici soggetti a normale affollamento (Classe d’uso II). In altre specifiche situazioni la norma impone il raggiungimento di un target minimo post-intervento del 60% (ζₑ=0,6); è il caso, per esempio, di costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV.

Fasi dell’intervento di miglioramento/adeguamento sismico: dalla diagnosi al collaudo dell’intervento eseguito

Fase di analisi e diagnosi

Il primo step consiste in un’accurata analisi della struttura esistente, che prevede generalmente:

- recupero della documentazione di progetto originale dell’edificio al fine di ricostruire il processo di realizzazione e le successive modificazioni subite nel tempo dalla costruzione (analisi storico-critica);

- il rilievo geometrico-strutturale mediante tecnologie di laser scanning e rilievi 3D, finalizzato a ricostruire la geometria reale dell’immobile e lo schema strutturale resistente attuale dello stesso;

- la caratterizzazione meccanica dei materiali mediante esecuzione di indagini in sito e la verifica dello stato di conservazione dei materiali strutturali;

- l’esecuzione di simulazioni preliminari agli elementi finiti (F.E.M.) per valutare il comportamento statico e sismico dell’edificio in configurazione attuale identificandone le maggiori vulnerabilità e punti di debolezza su cui concentrare la strategia di intervento.

Fase di ingegnerizzazione della soluzione

Il cuore di questa fase è l’individuazione della migliore strategia di intervento per il caso specifico.

La scelta viene effettuata attraverso valutazioni ed approfondimenti eseguiti sul modello strutturale ricostruito dell’edificio. Gli strumenti di riferimento sono software di modellazione agli elementi finiti che consentono di eseguire analisi in campo lineare e non lineare sia di natura statica e dinamica. L’obiettivo è di customizzare la soluzione sulla specifica esigenza di commessa partendo innanzitutto dal target di riferimento che si vuole raggiungere in termini di performances post-intervento.

Le strategie di intervento sono molteplici: inserimento di sistemi di vincolo puntuale, elementi controventanti in carpenteria metallica, sistemi dissipativi, rinforzi mediante fasciature con materiali compositi (FRP), ringrossi/rinforzi di specifici elementi strutturali mediante calcestruzzi ad alte prestazioni, inserimento di sistemi di accoppiamento dinamico…..ogni scelta è dettata da specifiche esigenze d’ingegneria con un occhio sempre puntato sulla fattibilità operativa della soluzione.

Questa fase termina con l’emissione di un progetto strutturale esecutivo completo di tavole strutturali d’assieme e di dettaglio e la specifica esecutiva dei materiali necessari all’esecuzione.

Fase di cantierizzazione ed esecuzione

Ciascuna di queste fasi ha un ruolo specifico e complementare, necessario a garantire l’efficacia e la sicurezza dell’intervento.

La fase di cantierizzazione rappresenta il passaggio dalla teoria alla pratica. Dopo aver completato la progettazione strutturale e ottenuto le necessarie autorizzazioni, è indispensabile organizzare il cantiere nei suoi aspetti logistici, operativi e di sicurezza. Vengono quindi definite le modalità di accesso, lo stoccaggio dei materiali, la sovrapposizione con l’operatività “normale” dell’edificio che non può essere interrotta.

Il tutto si traduce in un cronoprogramma che rappresenta la “roadmap” esecutiva dell’intervento. In parallelo, si provvede all’approvvigionamento dei materiali e si coordinano le squadre operative, assicurandosi che tutte le figure professionali coinvolte — dal direttore dei lavori al coordinatore per la sicurezza — siano correttamente integrate nel processo. È una fase delicata, perché un buon avvio operativo è la base per un’esecuzione efficiente e di qualità.

La fase di esecuzione è quella in cui si realizzano concretamente gli interventi. Durante questa fase, è fondamentale il controllo degli standard progettuali: vengono effettuate prove sui materiali, verifiche in corso d’opera, e continui confronti con quanto previsto in progetto attraverso un’interfaccia diretta ingegneria-cantiere per essere sempre allineati sulla migliore modalità esecutiva.

Fase di collaudo e certificazione

Una volta completati i lavori, si passa alla fase di verifica, che ha lo scopo di certificare che l’intervento sia stato eseguito secondo le impostazioni di progetto.

Nei casi di miglioramento/adeguamento sismico viene quindi svolto il collaudo statico, spesso accompagnato da eventuali prove di carico o da monitoraggi strumentali, soprattutto nel caso di interventi particolarmente complessi.

A livello documentale, si raccolgono tutte le certificazioni dei materiali, le tavole progettuali aggiornate post-intervento (as-built) e le dichiarazioni di conformità e rispondenza dei materiali utilizzati.

Ѐ in questa fase che viene certificato il nuovo livello di sicurezza sismica raggiunto dall’edificio e si procede alla consegna anche della documentazione necessaria ai fini di eventuali incentivi fiscali (Sismabonus).

Vantaggi operativi e benefici a lungo termine

L’investimento in interventi di adeguamento o miglioramento sismico del patrimonio esistente offre numerosi vantaggi strategici per le aziende, che si traducono in benefici operativi e in un aumento del valore immobiliare, in particolare:

- incremento della sicurezza: solo un intervento adeguatamente ingegnerizzato e pianificato consente di poter certificare l’effettivo beneficio ottenuto in termini di riduzione di rischio sismico;

- valorizzazione del patrimonio immobiliare: un edificio migliorato e implementato di idonei presidi antisismici acquisisce un valore maggiore sul mercato, rappresentando un investimento strategico nel medio-lungo termine;

- accesso a incentivi fiscali: il Sismabonus e le altre agevolazioni previste dalla normativa consentono di recuperare una quota dei costi sostenuti, migliorando il ritorno economico dell’investimento;

- riduzione delle responsabilità legali: l’esecuzione di interventi di riduzione rischio sismico protegge il datore di lavoro da potenziali responsabilità in caso di eventi sismici, riducendo il rischio di contenziosi e assicurando una maggiore serenità gestionale.

Adeguamento per soddisfare obblighi normativi globali, miglioramento per interventi mirati: entrambi riducono la vulnerabilità sismica dei capannoni e tutelano continuità produttiva e valore aziendale.

Contattaci per una valutazione sismica gratuita: individueremo la soluzione di adeguamento o miglioramento più adatta alla tua realtà, sfruttando incentivi e minimizzando i fermi di produzione.