January 31, 2025

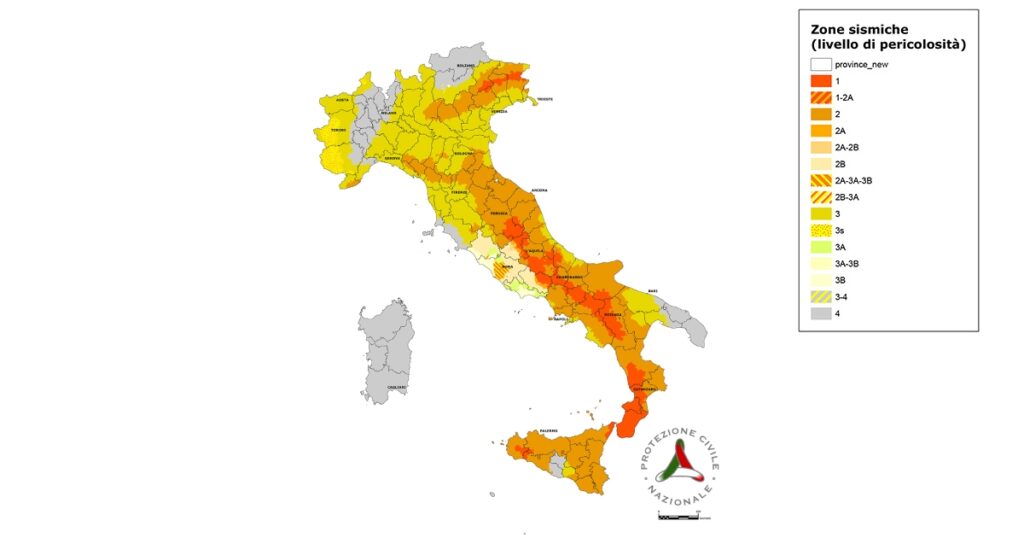

Zone sismiche Italia: classificazione, mappe e valutazione del rischio

La classificazione delle zone sismiche in Italia rappresenta un elemento cruciale per comprendere la vulnerabilità del territorio ai terremoti. Questo articolo analizza la suddivisione geografica delle aree a rischio, le mappe aggiornate e gli strumenti utili per valutare la pericolosità sismica, con un focus sulla normativa vigente e sulle fonti istituzionali.

In questo articolo:

Classificazione sismica in Italia: categorie e normative

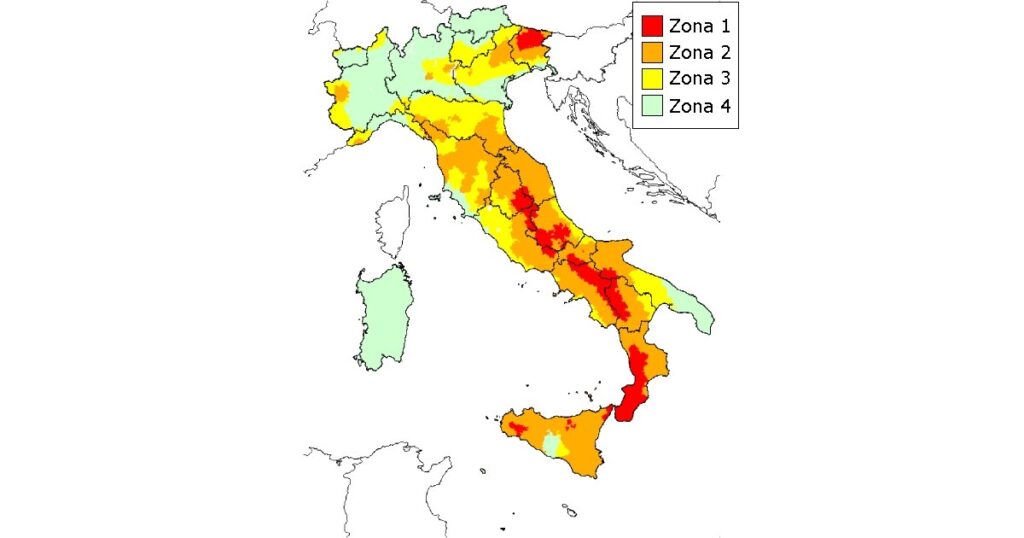

La classificazione sismica italiana suddivide il territorio in quattro zone principali (da 1 a 4), dove la zona 1 indica l’area a massima pericolosità e la zona 4 quella a rischio minimo. La categorizzazione, introdotta con l’Ordinanza PCM 3274/2003 e aggiornata dalle NTC 2018, tiene conto di parametri come l’accelerazione del suolo, la storia sismica della zona e le caratteristiche geologiche.

Le classi sismiche sono strettamente collegate alla progettazione antisismica degli edifici. Ad esempio, nelle zone 1 e 2, le costruzioni devono rispettare standard strutturali più rigorosi, mentre nelle zone 3 e 4 i requisiti sono meno stringenti. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) fornisce un elenco sismico aggiornato dei comuni italiani, utile per verificare la classificazione specifica di ogni area.

Un aspetto critico è la disomogeneità nella distribuzione del rischio. Regioni come l’Emilia-Romagna, la Campania e la Sicilia presentano aree classificate in zona 1, mentre gran parte del Nord-Ovest rientra nelle zone 3 o 4. Questa variabilità richiede un approccio personalizzato alla pianificazione urbanistica e alla mitigazione del rischio.

Da notare che il sisma bonus è accessibile alle attività situate nelle zone n. 1, 2 e 3 quelle con un rischio maggiore.

Rischio sismico delle regioni italiane

Di seguito viene mostrata una lista con le varie zone e le regioni che vi appartengono:

Zona 1; rischio sismico alto

in queste aree possono verificarsi terremoti anche molto forti, la zona più pericolosa;

- Friuli Venezia Giulia

- Veneto

- Abruzzo

- Umbria

- Molise

- Campania

- Sicilia

Zona 2; rischio sismico medio alto

possibilità che possano verificarsi terremoti abbastanza forti con ripercussioni abbastanza elevate;

- Emilia Romagna

- Lazio

- Marche

- Puglia

- Basilicata

Zona 3; rischio sismico medio basso

in questa zona possono avvenire scuotimenti di modesta intensità;

- Lombardia

- Toscana

- Liguria

- Piemonte

Zona 4; rischio sismico basso

probabilità di danni sismici bassa, la zona meno pericolosa;

- Sardegna

- Trentino Alto Adige

- Valle d’Aosta

Mappe del rischio sismico e strumenti di consultazione

Le mappe sismiche italiane sono strumenti fondamentali per visualizzare la distribuzione geografica del rischio. Tra le risorse più utilizzate figurano:

- La mappa rischio sismico Italia, pubblicata dal Dipartimento della Protezione Civile, che indica le aree a maggiore criticità.

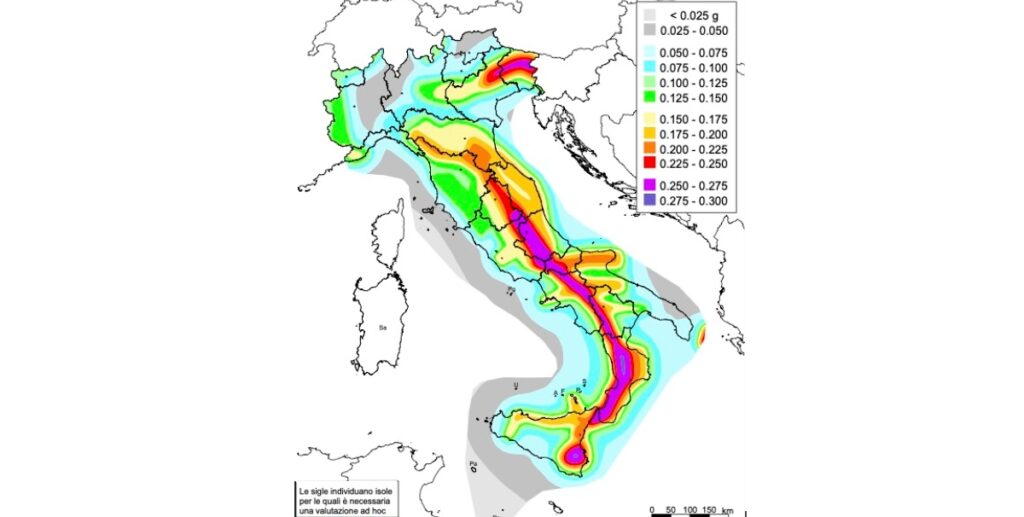

- La mappa pericolosità sismica, basata su dati storici e modelli probabilistici, utile per valutare l’intensità attesa dei terremoti.

- La mappa terremoti in tempo reale dell’INGV, che monitora l’attività sismica corrente.

Queste mappe non solo supportano la progettazione antisismica, ma sono anche essenziali per la sensibilizzazione dei cittadini. Ad esempio, la mappa zone sismiche italia interattiva permette di individuare la classificazione del proprio comune con pochi clic, integrando dati su faglie attive e precedenti eventi sismici.

Un limite attuale è la frammentazione delle fonti. Mentre l’INGV fornisce dati tecnici, le Regioni spesso pubblicano mappe con criteri differenti, creando possibili ambiguità. Per questo, è consigliabile incrociare sempre informazioni da più fonti istituzionali.

È importante sottolineare che esiste la possibilità che nell’arco degli anni determinate regioni vengano classificate differentemente a causa di eventi sismici.

Ad esempio una delle ultime zone aggiornate è il Veneto, che nel 2021 ha aggiornato la sua zonazione sismica tramite una delibera della giunta regionale.

Valutazione della pericolosità sismica: metodologie e criticità

La valutazione della pericolosità sismica si basa su modelli matematici che stimano la probabilità di occorrenza di un terremoto in un determinato arco temporale. Parametri come la scala sismica (Mercalli, Richter o Mappa ShakeMap) e l’accelerazione orizzontale massima (PGA) sono centrali in questo processo.

L’INGV lista degli eventi sismici storici rappresenta un database indispensabile per calcolare la ricorrenza dei terremoti. Tuttavia, persistono criticità legate alla mancanza di dati omogenei su scala nazionale, soprattutto per le aree con scarsa strumentazione sismica.

Un esempio pratico è l’aggiornamento delle zone sismiche dopo eventi significativi. Il terremoto dell’Emilia del 2012, ad esempio, ha portato a una revisione della classificazione di diversi comuni, sottolineando l’importanza di un monitoraggio continuo.

Nel corso degli anni il modo di classificare le zone sismiche ha subito diverse variazioni, per adeguarsi alle nuove scoperte e nozioni sulla situazione sismica del nostro territorio e ovviamente agli eventi sismici avvenuti nel corso degli anni.

Come sono cambiate le zone sismiche nel tempo

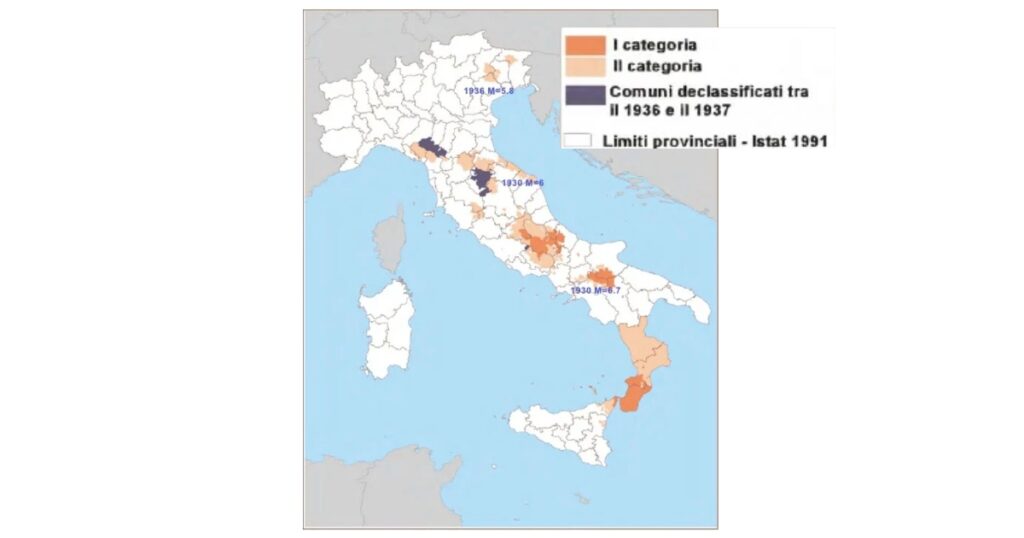

I primi tentativi di mettere in atto una zonazione avvennero a inizio del secolo scorso, più precisamente a seguito dei terremoti di Messina del 1908 che provocarono 80.000 morti e del sisma di Avezzano del 1915, ricordato come terremoto della Marsica, che causò 30.000 perdite, sono appunto questi eventi che rendono l’Italia una zona altamente sismica.

Visti i danni ingenti in termini di beni materiali ma soprattutto di vite umane, la classe politica intervenne con l’emanazione di decreti che assegnavano ai vari comuni e alle zone limitrofe che erano stati soggette a eventi sismici la patente di comune sismicamente vulnerabile.

Inizialmente l’assegnazione avveniva proclamando un comune “sismico” o meno; successivamente venne introdotto il concetto di categoria sismica dei comuni divisa in due categorie, la I e la II, di cui la I risultava essere quella sottoposta ad un maggior rischio sismico. Alle categorie era legato l’approccio progettuale degli edifici: si definivano nelle norme le prescrizioni sia a livello urbanistico che a livello tecnico di quali particolari costruttivi e azioni sismiche si dovessero considerare.

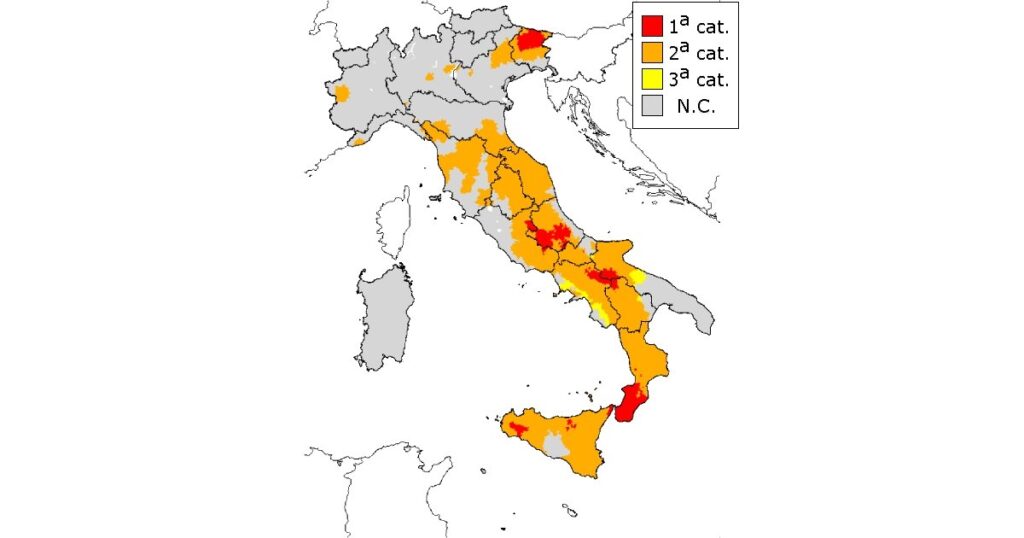

Successivi eventi sismici portarono ad assegnare la pericolosità sismica sempre a più comuni. Un esempio dell’epoca è la mappa che era stata predisposta nel 1937 in cui si potevano riscontrare le aree che avevano subito eventi sismici negli anni precedenti.

Come si evince dalla mappa i comuni di gran parte del territorio nazionale non erano stati classificati. In detti comuni, non essendoci l’obbligo di considerare alcuna prescrizione antisismica, non si erigevano edifici con i dettami antisismici delle normative dell’epoca sia a livello urbanistico che tecnico.

Un punto fermo si ebbe nel 1981 dove, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale venne introdotta la terza categoria sismica. Anche a livello normativo, si cominciò a ragionare in modo più compiuto con l’approccio progettuale di stampo dinamico che affiancava quello statico equivalente. Il grado di sismicità, che poteva assumere un valore tra 12, 9, o 6, legato rispettivamente alla prima, seconda e terza categoria, si legava al rapporto tra accelerazione di picco e accelerazione di gravità (ag/g); ciò nonostante rimanevano presenti delle zone definite NC, vale a dire non classificate.

Chi fece una vera e propria rivoluzione fu l’OPCM 3274 del 2003. Con questa ordinanza tutto il territorio nazionale risultava mappato sismicamente. Venne introdotta una quarta zona e si cambiò dicitura alle zone: da I, II III categoria si passò a identificare i comuni in zone dalla 1 alla 4, identificando la zona 1 la più vulnerabile.

Ad ogni zona venne assegnata la propria accelerazione ag/g. Per la zona 1 l’accelerazione di riferimento ag/g era di 035, per la 2 0.25, per la 3 0.15 e per la 4 0.05.

La rivoluzione fu anche a livello di calcolo. L’approccio preferenziale imposto dalla norma era di stampo dinamico e rispecchiava quanto riportato nell’Eurocodice 8. Si dava inoltre alle regioni la possibilità di poter cambiare la zona sismica assegnata al comune purché questa risultasse peggiorativa rispetto a quella prevista dall’ordinanza. Purtroppo nella maggior parte dei casi questa norma non fu applicata, in quanto lasciava la scappatoia di poter progettare in fase transitoria ancora con il vecchio decreto (D.M 96), fase dilatata fino all’approvazione del decreto successivo. La stessa cosa lasciava alle regioni la facoltà di decidere per quanto concernesse l’obbligo di progettare con criteri antisismici in zona 4, cosa che le regioni non hanno mai dato.

Di positivo vi era stato comunque il fatto che la nuova zonazione entrò in vigore andando ad aumentare rispetto al 1980 le zone sismiche e quindi dove gli edifici venivano progettati con dettami antisismici; l’unica eccezione rimanevano, come detto, le zone 4.

Nel 2005 ci fu l’emanazione di una norma tecnica ma non entrò mai in vigore, in quanto soppiantata dalle norme successive. In detta norma nulla cambiò rispetto alla zonazione e ai concetti introdotti nell’ordinanza 3274.

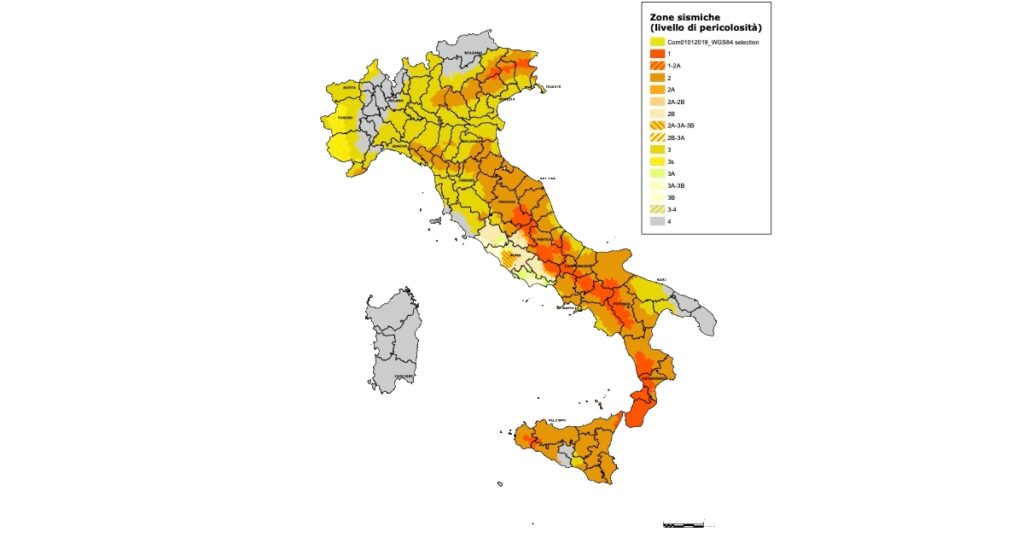

Con l’emanazione delle NTC del 2008 tramite decreto ministeriale le zone sismiche precedentemente istituite venivano a perdere il loro significato fisico ed assumevano una valenza prettamente amministrativa. Infatti ad esse non veniva più assegnata un’accelerazione di riferimento ma solo un’indicazione di grado sismico alto o basso e il loro significato si legava soprattutto all’iter burocratico delle pratiche descritte nella norma 1086 del ‘71 e successivamente al Dpr 380.

Le accelerazioni sismiche vennero assegnate ad una griglia di punti che ricopriva l’intero territorio nazionale e dalla quale si poteva ricavare l’accelerazione in ogni punto andando a mediare le accelerazioni di riferimento della griglia. Le conseguenze di quanto introdotto dalle NTC 2008 furono – e sono attualmente – le seguenti:

La nascita di due mappe di riferimento, una con caratteristiche fisiche in cui viene evidenziata l’accelerazione e l’altra la suddivisione in quattro zone.

Le accelerazioni di riferimento non sono più solo 4, per cui l’andamento da punto a punto risulta essere graduale e continuo, non vi è piu l’incongruenza di comuni limitrofi con differenza di accelerazioni pari ad a/g =0.1

A livello di progettazione degli edifici anche per la zona 4 c’è l’obbligatorietà di considerare la progettazione antisismica. Anche se con le NTC del 2008 per tali zone si dava ancora la possibilità del calcolo secondo il DM del 96 considerando un grado di sismicità pari a S=5; questo venne superato del tutto con l’avvento delle NTC del 2018 dove la progettazione fu resa omogenea per tutte le zone.

Ad oggi la situazione è rimasta a grandi linee come stabilito dal decreto del 2018. Le variazioni sono per la maggior parte dovute agli aggiornamenti delle zone imposti dalle regioni che hanno rivisto la zonazione a livello amministrativo innalzando la vulnerabilità dei territori e, in alcuni casi, introducendo delle sottozone, come è successo in Piemonte e nel Lazio.

Esistono zone non sismiche in Italia?

Sì, la Sardegna è l’unica regione italiana quasi interamente classificata in Zona 4, con un rischio sismico molto basso.

Quali sono le città italiane più a rischio sismico?

Tra le città più a rischio figurano L’Aquila (Zona 1), Napoli (Zona 2) e Catania (Zona 1). Anche alcune aree di Roma rientrano in Zona 3.

Come si aggiornano le zone sismiche?

Le zone sismiche vengono aggiornate in base a nuovi dati sismologici e geologici. Eventi significativi, come il terremoto dell’Emilia del 2012, possono portare a revisioni della classificazione.

Qual è la differenza tra zona sismica 1 e 4?

La Zona 1 è caratterizzata da un’elevata probabilità di forti terremoti, mentre la Zona 4 ha un rischio minimo. Le costruzioni in Zona 1 devono rispettare standard antisismici più rigorosi rispetto a quelle in Zona 4.

Cosa significa vivere in una zona sismica?

Vivere in una zona sismica implica adottare misure di prevenzione, come la costruzione di edifici antisismici e la pianificazione di interventi di adeguamento strutturale. Le normative variano in base alla classificazione della zona.

Quali regioni italiane sono più a rischio sismico?

Le regioni con aree classificate in Zona 1 (massimo rischio) includono Campania, Sicilia, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo. Altre regioni come Emilia-Romagna, Toscana e Umbria presentano ampie aree in Zona 2.

Hai bisogno di un’analisi antisismica per la tua azienda?